富山県指定文化財

史跡

本江遺跡

郷川左岸の隆起扇状地の末端部にある台地上に位置する縄文時代後期と古墳時代前期の複合遺跡である。遺跡の範囲は滑川市本江から上市町広野新にまたがり、上市側では広野新遺跡と呼称されている。また、かつては本江・広野新遺跡とも呼ばれていた。

本江遺跡の位置

縄文土器の出土状況

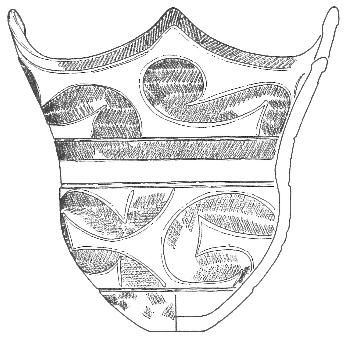

昭和45年(1970)、翌46年に圃場整備事業をきっかけとする発掘調査が行われると、縄文時代後期後葉(約3,500年前)を中心とする土器や石器が大量に見つかり、なかには他に類例のない器形や文様を持つ土器が多く含まれていたため注目を集めた。調査当時は謎を呼んだが、研究の蓄積により東西日本の要素が交ざりあっている様子が明らかとなりつつあり、本江遺跡が文化の交差点に立地していたことを示す資料として貴重である。

縄文時代後期の土器・石器

縄文時代後期中葉

関東地方(加曽利B式)の影響

浅鉢

注口土器(本資料では欠けているが、胴部に注ぎ口が付いた土器。液体を入れて儀礼的な場で使用したと思われる)

縄文時代後期後葉

関西地方(凹線文系土器)の影響

深鉢

深鉢

深鉢

関東地方・中部高地(高井東式、上ノ段式)の影響

深鉢

深鉢

東北地方(瘤付土器)の影響

深鉢

深鉢

注口土器

注口土器

縄文時代後期末葉

在地の土器(八日市新保式)

深鉢

深鉢

深鉢

鉢

台付鉢

台付鉢

古墳時代前期初頭

発掘調査では古墳時代前期初頭(約1,750年前)の五角形住居跡(第1号住居跡)に加えて、2棟の竪穴住居跡も発見された。五角形の竪穴住居跡は全国的に見ても類例が少なく、富山県では初発見となったことが評価され、昭和47年に滑川市初の富山県指定文化財となった。

第1号住居跡(昭和46年)

第2号住居跡(昭和46年)

第3号住居跡(昭和46年)

古墳時代前期初頭の土師器

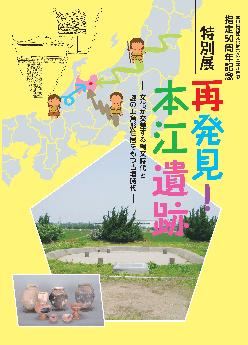

現在は五角形の第1号住居跡と、隣接する第2号住居跡が遺跡公園として整備され市民に親しまれている。令和4年(2022)には指定50周年を記念した特別展「再発見!本江遺跡」を滑川市立博物館で開催した。

現在の遺跡公園

「再発見!本江遺跡」展示図録

※滑川市立博物館で販売中

所在地

滑川市本江589

所有者・管理者等

滑川市

[文責:主任(学芸員) 盛田拳生]

本サイトに掲載されている画像を許可なく二次利用することはお断りします。

画像の転載を希望される場合は、滑川市立博物館までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習・スポーツ課

〒936-8601

富山県滑川市寺家町104番地

電話番号:076-475-1483

ファクス:076-475-9320

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日