滑川市指定文化財(書跡・考古資料・歴史資料・有形民俗資料・無形民俗文化財)

書跡

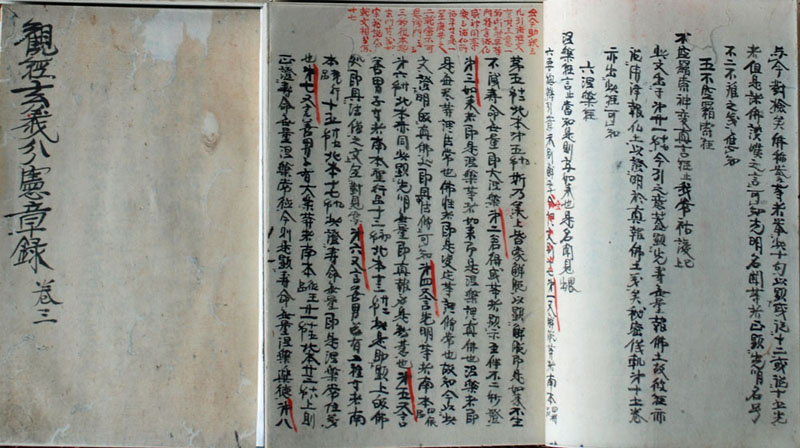

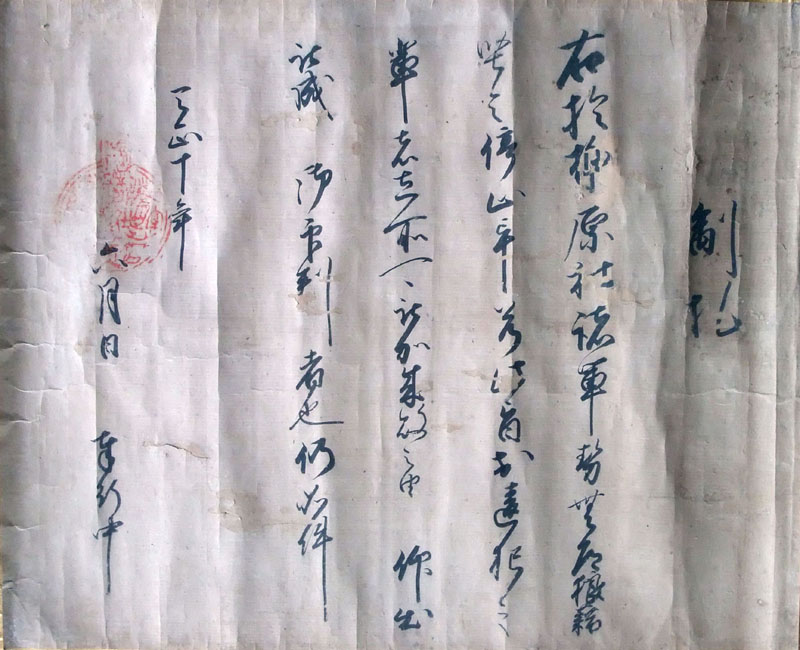

柔遠自筆文書

柔遠自筆稿本

快楽院(けらくいん)柔遠(にゅうおん)(寛保2 年〔1742〕~寛政10 年〔1798〕)

高柳にある浄土真宗・明楽寺13 世の学僧。浦山村(黒部市宇奈月町)善巧寺の僧鎔(そうよう)が開いた学塾・空華廬(くうげろ)で学び、跡を継いだのちには多くの門弟を教育した。

空華廬の一派は隆盛を極め、柔遠の系統を「越中空華」と称し、同じく僧鎔の弟子であった道隠(どうおん)の「堺空華」と並び称された。

明楽寺に残る35 冊の自筆稿本は、柔遠の講義内容について知ることができる貴重なものである。

所在地

滑川市高柳125

所有者・管理者等

明楽寺

考古資料

銅製経筒

銅製経筒

かつて存在した大島新経塚から明治初年に出土した経筒と伝えられている。経塚は、平安時代の末法思想の流行を背景に作られたものであるが、後には追善供養や息災延命などの目的へと変化していった。

この経筒は銅板に鍍金を施した金銅製品で、文様や銘文も丁寧に彫り込まれており、保存状態も非常に良い。内部に経典は残っていなかったが、銘文から常州(茨城県)の祐円上人が永禄6 年(1563)に廻国して大島新に納経したことが分かる。

所在地

滑川市大島新658

所有者・管理者等

石坂暁

歴史資料

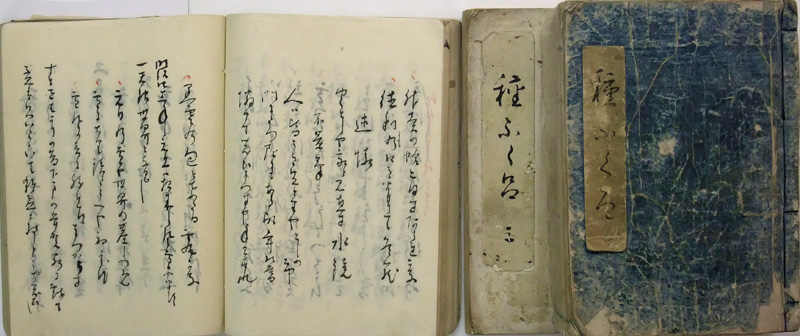

種ふくろ(吉田芳塢)

「種ふくろ」

吉田芳塢(安政6年〔1859〕~大正12 年〔1923〕)

寺家村(明治44 年から寺家町)の俳人吉田芳塢が、明治23 年(1890)から大正11 年までの間、日々の出来事に加え、自作の俳句8400 余句や句会での記録などを書き記した俳諧日記といえる資料。明治19 年に創設された俳諧結社「風月会」を、明治・大正期にわたって主宰したのが吉田芳塢である。芳塢は松尾芭蕉の流れを受け継ぐ旧派に属していた。全7 冊。

芳塢の還暦祝いに建てられた句碑が、八坂社(寺家町)に残っている。

所在地

滑川市寺家町171

所有者・管理者等

吉田賢一

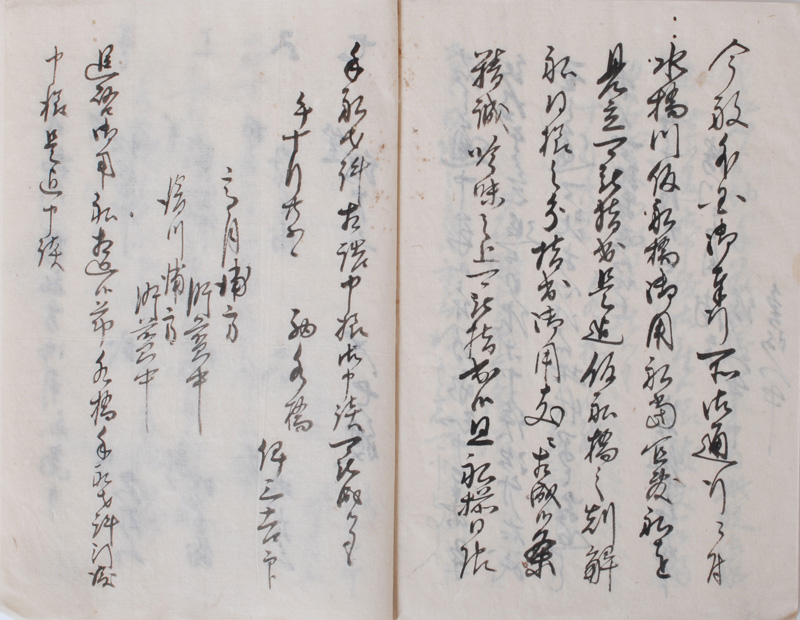

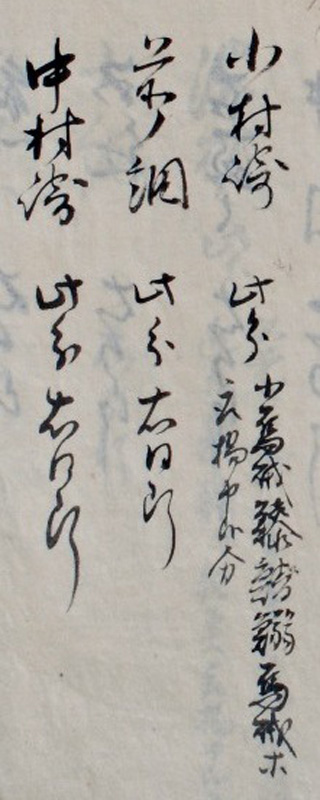

河崎家文書

河崎家は江戸時代に滑川浦の手船才許役(加賀藩の米を廻漕する渡海船に米を運び入れる小舟を手配する役目)を担っていた家である。また納屋本(網元)でもあり、滑川浦の中心的な家でもあったため、当時の浦方の様子を知ることができる史料も多く残っている。

この文書群には、ホタルイカの旧来からの名称である「小烏賊」と記された安政5 年(1858)の史料もあり、これが現在のところ記録に現れた最古のホタルイカと考えられる。

安政5 年「外国奉行海岸巡見につき御触れ等一巻」

安政5 年「金沢為登魚につき縮方等の控」(部分拡大)

所在地

滑川市開676(滑川市立博物館)

所有者・管理者等

個人

上杉景勝の「制札」

上杉景勝の「制札」

この制札は天正10 年(1582)6 月に上杉景勝が櫟原神社に対して与えたもので、治安維持を保障した内容である。

天正10 年頃の越中は、織田家と上杉家の激しい攻防の最中にあり、6 月3 日には上杉軍の籠城する魚津城が織田軍の攻撃により落城した。しかし前日の2 日に本能寺の変が起きていたことで織田軍は撤退を余儀なくされ、上杉軍が魚津城を奪還した。この制札は魚津城奪還後に発給されたものと見られる。

織田勢の佐々成政は富山城に帰陣しているため、滑川は上杉軍の最前線に非常に近い場所だったと考えられる。

所在地

滑川市神明町1177

所有者・管理者等

櫟原神社

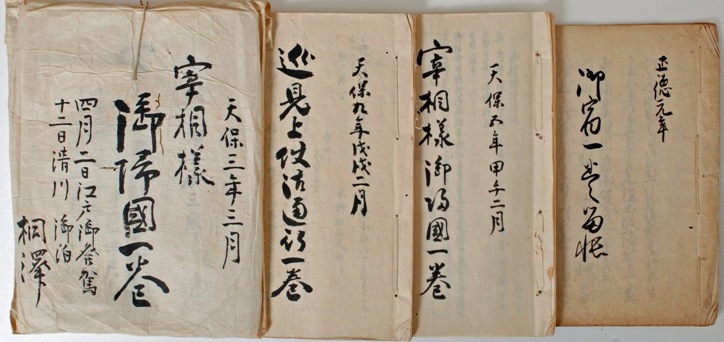

桐沢家文書

本陣関係史料

桐沢家(綿屋)は、滑川町で藩主の宿泊・休憩施設である御旅屋・本陣を務めた家である。桐沢家の由緒書によると、越後の上杉家の家来であった人物が江戸時代初頭に滑川に移住してきたとされる。

江戸時代を通じて度重なる火災に遭った桐沢家は、江戸時代後期以降は本陣の役目から外れているが、本陣関係史料以外にも山廻りや奥山廻り役などに関する史料も多く残されている。

所在地

滑川市内

所有者・管理者等

桐沢立・山下泉

有形民俗資料

売薬民俗資料

滑川売薬の起源については、宝永年間(1704~11)説と、享保18 年(1733)説とがある。享保18 年説によると、高月村の高田千右衛門が富山の薬種商松井屋源右衛門から「反魂丹」の製法を習い受け、反魂丹屋千右衛門と名乗って製造販売したことに始まると伝えられている。

市指定文化財の売薬民俗資料は明治から昭和前期のものが中心で、製薬道具(薬研・乳鉢・乳棒など)、行商用具(矢立・行李・鑑札)、他にも懸場帳・預け袋・版木をはじめ661点を数える。

絹ぶるい

練り棒と練り鉢

所在地

滑川市開676

所有者・管理者等

滑川市立博物館

無形民俗文化財

赤浜のショーブツ

赤浜のショーブツ

赤浜地区で毎年5月4日に行われている行事。子どもたちが午前9時に村社八幡社に集合し、菖蒲を入れて藁で束ねた棒を製作する。夕刻再集合して地区内一円の各家を回る。その際「五月のショーブツ」と唱えながら、藁の棒で戸前の玄関口を一斉に何度も繰り返し叩く。叩く音が響き渡りひとしきり終わると次の家に移る。別名「モグラたたき」ともいわれ、田を荒らす害獣のモグラを追い払って豊作を祈願する、また菖蒲が持つ霊力によって邪気を払う行事と見做される。

かつては、菖蒲節供行事の一つとして県内で広く行われていたものと推測されるがいずれも消滅し、県内ではここが唯一となっている。

赤浜のショーブツ

所在地

滑川市赤浜

所有者・管理者等

赤浜町内会

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習・スポーツ課

〒936-8601

富山県滑川市寺家町104番地

電話番号:076-475-1483

ファクス:076-475-9320

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日